WE Amplifier Repair Service

多くのお客様からのご要望により以前掲載しておりましたWE機器の修理及びメンテナンスなどの内容を再掲載しています。なお、現在WE製品などの修理やメンテナンスはお受けしておりませんのでご了承下さい。

WE 8A/9A AMPLIFIER

実物を目にする機会がそれほど多くない8/9Aアンプですが過去2回ほどメンテナンスをする機会が有りました。この時代のアンプを維持するうえでの最大のネックはピッチペーパーコンデンサーのリークと状態の良い予備球の確保ですが、使用されているトランス類は超一級品ばかりですので、整備さえきちんと出来ていれば数あるWEアンプ群の中でも名機といえるものだと思います。しかしながら、レンジの狭さや分解能の悪さはどうにもならないのでどなたにでも薦められるようなアンプではないことは確かです。

WE 41 42 AMPLIFIER

41型アンプはフォトセルアンプからのオーディオ信号を受ける3段構成前置アンプで、単段プッシュプルアンプ42Aのドライブアンプとしての位置付けです。後に前段を2段増幅に変更し終段205Dプッシュプルをドライブするためにインプットトランスやインターステージトランスの昇圧比を上げて再設計されたのが46型アンプです。本アンプではハイインピーダンス型ATTの抵抗断線と21CBなどのピッチペーパーコンのリークが故障の原因となることが多いようです。なお、この一連の劇場用アンプでは殆どパーマロイコアを使用したトランスが使われていますが、当時のアメリカの世相を反映してか苦悩する大衆の心を少しでも明るくするかのような華やかな音を演出しようという意図が感じられる装置となっています。画像3枚目の42Aアンプは平滑回路の21CB型コンデンサーをAEROVOX製オイルコンに交換して先ずは一安心というところです。やはりこの手の古典アンプのウィックポイントはコンデンサー不良率の高さと状態の良い予備球の確保がむずかしいことです。

WE 43A AMPLIFIER

このアンプのオリジナル回路は241Aインプットトランスドライブの単段211A/Dプッシュプルブースターアンプです。後に242Cを使用したハイパワー型として改良?されましたが、音質的にはオリジナルの211A/Dの方が穏やかで質の良い音を出してくれた記憶が有ります。しかし、211A/Dも242Cも寿命の短い球で私が使用していた同型機では2年もするとプレート電流が下がってしまうことが有り、とても私の懐具合では維持し続けられそうにないということで、その後212Dシングルへの改造を経てトッププレート管241Aシングルブースターアンプへと移行しました(画像の中央と右側の2本は半波整流管219Dです)。

このアンプで鳴らす高圧フィールド化したTA4181(350V-35W)×2+WE594A(300V-30W)の音は今でも忘れられません。また、予てから入手しておいたコンディション抜群の560AW(無傷のオリジナルコーン紙付)をこのアンプのプレート回路からCカットのみで鳴らしたことも有りますが、なんとその音は「これぞウエスタンサウンド」というに相応しい抜群の雰囲気とゾクゾクするような生々しさでドリス・デイやヘレン・オコーネルなどの若々しい歌声を大いに楽しませてくれました。ラインナップは300Aプレーヤー(9B CARTRIDGE)+40Cmトランスクリプションレコード+264C 2段増幅205Dpp 600ΩOUT+本機+WE560AWでした。使用したパラレルフィード用シングルアウトプットはWE102A RETの大型純鉄リングコアを使用してリメイクしたものでした。やはりこのアンプでも電源回路のピッチペーパーコンデンサー(95D)やポジティブフィードバック回路に使われている0.5MFの絶縁不良がネックになりますが、私が使用していた同型機では以前当店で販売していたオリジナルシルバーマイカ(0.5/2MF-1,000VDC)をパラレル接続とし事なきを得たという経験も有ります。

WE 49 TYPE AMPLIFIER

本アンプは本来フォトセル用ヘッドアンプとして設計された2段増幅型ですが使用目的に応じて3段構成のものも存在していました。3段構成とはいってもμの低い直熱3極管239や264では十分なゲインを稼ぐことは出来ませんので、本機を現在のオーディオ装置の前置アンプとして利用することは必ずしも得策とは思えません。しかし、それでも敢えてこのアンプの音に固執するということであれば、以降のラインアンプやメインアンプに比較的ゲインの高い機器の導入を検討しなければなりません。個人的には20代後半から30代頃に使用していた49アンプ3段構成フラットアンプーLCR EQー46BアンプーTA4151(WE)+555W(6A Horn)+596A(WE)によるモノラル再生の決してワイドレンジではないが一服の清涼剤としての穏やかな音楽表現が大変魅力的でした。

WE 46C AMPLIFIER

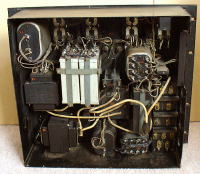

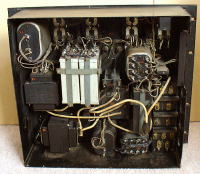

このアンプは個人的に10年ほど使用し(私のは46Bでした)多少手馴れていたことも有り、比較的短時間での修理&メンテナンスが済んだ記憶が有ります。本機で少々複雑な部分といえば劇場用装置として不可欠な電流チェック用メーター回路やモニターSWへの配線くらいで、インプットトランス付CR型2段増幅インターステージトランスドライブの終段プッシュプルという最も単純な古典的増幅回路を構成しています。これらの古いWEアンプの最大のネックはやはりピッチペーパーコンデンサーのリークです。電源回路に使用されている21CBのリークでは整流管205Dを壊してしまうという事故が起こります。また、カップリングコンの絶縁不良によるインターステージの1次側断線などの事故は代替トランスの調達という大きなリスクが伴うことにもなります。電源回路の対策のひとつとしては各コンデンサーに50mA〜100mA程度の即断ヒューズをシリーズに接続しておきます。こうすることにより21CBが突然リークしても同時にヒューズが溶断しますので過電流による整流管の破損を防止することが出来ます。なお、画像のように全てのワイヤリングを再配線することでSNの向上や音質改善効果も期待できますので挑戦してみて下さい。

WE 86 & 91 AMPLIFIER

こちらはアメリカでの出張修理でした。正味10日間で86アンプ8台、91アンプ4台、マランツ#1を7台メンテナンスという強行軍でしたが、同行して頂いたH.Tさんやメンテナンスのご依頼いただいたV.Gさんの手厚いサポートにより大変スムーズに作業を進めることが出来ました。最近話題のドジャースタジアム近くの日系ホテルからタクシーで15分程の距離をH.Tさんと共に10日間程行き来した際の街並みも今となっては大変懐かしく思い起こされます。

さて通常の86型アンプに使用されているコンデンサーは最初期型AEROVOX製電解コンデンサーですが、WE最初期型アンプなどに使用されていたピッチペーパー型に比較すれば格段に耐久性が上がってはいるものの時折容量抜けを起こします。特にブロックコンの耐圧の低いカソード側の不良が多いように思います。今回の修理でも全てのカソード用パスコンを良否に関らず交換しました。その他にこのアンプで気をつけなければならないのはインターステージ264Cの1次巻線の断線です。203Aカップリングコンデンサーは21CB型とは比較にならないほど絶縁が悪化しにくいオイルペーパーコンですが、カソード側でDCをカットしているパラレルフィード回路ではプレート電圧によって電蝕を起こし易いため稀に断線という憂き目に遭うことが有ります。フォトセル用アンプのインターステージトランスとしては珍しいことでは有りませんが、二次インピーダンスを高く取る必要から超極細線を使用せざるを得ないという事も断線し易い要因の一つになっています。内部抵抗の高いひ弱な262Aでドライブしなければならない300Bppというバイアスの深い球との構成を考えれば自ずとこのような回路構成にならざるを得ないということでしょうが、内部抵抗が低く直線性の良い電圧増幅管がまだ開発されていなかったという事もひ弱な262型電圧増幅管を使用せざるを得ない要因のひとつになっていたのではないかと推測出来ますが、同一真空管を採用する理由のひとつにはアフターサービスのし易さに繋がるという単純な理由も有ったのではないかと思います。

91アンプの方は電源回路や各増幅段のデカップリング回路が必要以上に厳重な構成になっていますが、業務用拡声装置として電解コンデンサーの耐圧に対する不安やプレートインピーダンスの高い2段電圧増幅段の安定性の確保に重点を置いた結果なのでしょう。真空管以外に壊れるところなど殆ど無いといっても良いくらい簡素な増幅回路ですので、電解コンデンサーの容量抜けやリークを気にするだけで十分ではないかと思います。しかしながら、直熱管の弱点でもあるグリッド電流の流れやすさが球の寿命に大きく影響するという観点からは、如何に簡易型移動用アンプで球が豊富だった時代とはいえもう少し配慮の余地が有ったのではないかと思います。バイアスの深いグリッドにより大きな信号を入力すためにはグリッドインピーダンスを高く取る必要が有りますが、それがグリッド電流の流れやすい直熱管の致命傷となることを踏まえれば、やはりそこはシングルアンプとはいえ86アンプのようなインターステージドライブもしくはグリッドチョーク回路などの対策が不可欠だったのではないかと思います。

内部抵抗の高いひ弱な電圧増幅管+グリッド電流の流れやすい直熱管シングルという欠点の多いアンプでは有りますが、可搬型としてこれほどコンパクトでそこそこのパワーを持ったアンプがそうざらにあるわけでもないという理由も含めて一部のビンテージオーディオ愛好家から珍重されているのかもしれませんが、強いていえば3結2段増幅インターステージトランスドライブにでも変更すればもう少しマトモなアンプになりそうです。とはいうものの310Aという電話回線用の高インピーダンス管の音の粗さには閉口します。いずれにしても、この手の古典的業務用アンプを現代のハイフィディリティー再生装置に流用するというビンテージオーディオ愛好家の常套手段がそれ程的を得たものでも無かったということを如実に表したアンプともいえそうです。

Back to top

WE 8A/9A AMPLIFIER

実物を目にする機会がそれほど多くない8/9Aアンプですが過去2回ほどメンテナンスをする機会が有りました。この時代のアンプを維持するうえでの最大のネックはピッチペーパーコンデンサーのリークと状態の良い予備球の確保ですが、使用されているトランス類は超一級品ばかりですので、整備さえきちんと出来ていれば数あるWEアンプ群の中でも名機といえるものだと思います。しかしながら、レンジの狭さや分解能の悪さはどうにもならないのでどなたにでも薦められるようなアンプではないことは確かです。

WE 41 42 AMPLIFIER

41型アンプはフォトセルアンプからのオーディオ信号を受ける3段構成前置アンプで、単段プッシュプルアンプ42Aのドライブアンプとしての位置付けです。後に前段を2段増幅に変更し終段205Dプッシュプルをドライブするためにインプットトランスやインターステージトランスの昇圧比を上げて再設計されたのが46型アンプです。本アンプではハイインピーダンス型ATTの抵抗断線と21CBなどのピッチペーパーコンのリークが故障の原因となることが多いようです。なお、この一連の劇場用アンプでは殆どパーマロイコアを使用したトランスが使われていますが、当時のアメリカの世相を反映してか苦悩する大衆の心を少しでも明るくするかのような華やかな音を演出しようという意図が感じられる装置となっています。画像3枚目の42Aアンプは平滑回路の21CB型コンデンサーをAEROVOX製オイルコンに交換して先ずは一安心というところです。やはりこの手の古典アンプのウィックポイントはコンデンサー不良率の高さと状態の良い予備球の確保がむずかしいことです。

WE 43A AMPLIFIER

このアンプのオリジナル回路は241Aインプットトランスドライブの単段211A/Dプッシュプルブースターアンプです。後に242Cを使用したハイパワー型として改良?されましたが、音質的にはオリジナルの211A/Dの方が穏やかで質の良い音を出してくれた記憶が有ります。しかし、211A/Dも242Cも寿命の短い球で私が使用していた同型機では2年もするとプレート電流が下がってしまうことが有り、とても私の懐具合では維持し続けられそうにないということで、その後212Dシングルへの改造を経てトッププレート管241Aシングルブースターアンプへと移行しました(画像の中央と右側の2本は半波整流管219Dです)。

このアンプで鳴らす高圧フィールド化したTA4181(350V-35W)×2+WE594A(300V-30W)の音は今でも忘れられません。また、予てから入手しておいたコンディション抜群の560AW(無傷のオリジナルコーン紙付)をこのアンプのプレート回路からCカットのみで鳴らしたことも有りますが、なんとその音は「これぞウエスタンサウンド」というに相応しい抜群の雰囲気とゾクゾクするような生々しさでドリス・デイやヘレン・オコーネルなどの若々しい歌声を大いに楽しませてくれました。ラインナップは300Aプレーヤー(9B CARTRIDGE)+40Cmトランスクリプションレコード+264C 2段増幅205Dpp 600ΩOUT+本機+WE560AWでした。使用したパラレルフィード用シングルアウトプットはWE102A RETの大型純鉄リングコアを使用してリメイクしたものでした。やはりこのアンプでも電源回路のピッチペーパーコンデンサー(95D)やポジティブフィードバック回路に使われている0.5MFの絶縁不良がネックになりますが、私が使用していた同型機では以前当店で販売していたオリジナルシルバーマイカ(0.5/2MF-1,000VDC)をパラレル接続とし事なきを得たという経験も有ります。

WE 49 TYPE AMPLIFIER

本アンプは本来フォトセル用ヘッドアンプとして設計された2段増幅型ですが使用目的に応じて3段構成のものも存在していました。3段構成とはいってもμの低い直熱3極管239や264では十分なゲインを稼ぐことは出来ませんので、本機を現在のオーディオ装置の前置アンプとして利用することは必ずしも得策とは思えません。しかし、それでも敢えてこのアンプの音に固執するということであれば、以降のラインアンプやメインアンプに比較的ゲインの高い機器の導入を検討しなければなりません。個人的には20代後半から30代頃に使用していた49アンプ3段構成フラットアンプーLCR EQー46BアンプーTA4151(WE)+555W(6A Horn)+596A(WE)によるモノラル再生の決してワイドレンジではないが一服の清涼剤としての穏やかな音楽表現が大変魅力的でした。

WE 46C AMPLIFIER

このアンプは個人的に10年ほど使用し(私のは46Bでした)多少手馴れていたことも有り、比較的短時間での修理&メンテナンスが済んだ記憶が有ります。本機で少々複雑な部分といえば劇場用装置として不可欠な電流チェック用メーター回路やモニターSWへの配線くらいで、インプットトランス付CR型2段増幅インターステージトランスドライブの終段プッシュプルという最も単純な古典的増幅回路を構成しています。これらの古いWEアンプの最大のネックはやはりピッチペーパーコンデンサーのリークです。電源回路に使用されている21CBのリークでは整流管205Dを壊してしまうという事故が起こります。また、カップリングコンの絶縁不良によるインターステージの1次側断線などの事故は代替トランスの調達という大きなリスクが伴うことにもなります。電源回路の対策のひとつとしては各コンデンサーに50mA〜100mA程度の即断ヒューズをシリーズに接続しておきます。こうすることにより21CBが突然リークしても同時にヒューズが溶断しますので過電流による整流管の破損を防止することが出来ます。なお、画像のように全てのワイヤリングを再配線することでSNの向上や音質改善効果も期待できますので挑戦してみて下さい。

WE 86 & 91 AMPLIFIER

こちらはアメリカでの出張修理でした。正味10日間で86アンプ8台、91アンプ4台、マランツ#1を7台メンテナンスという強行軍でしたが、同行して頂いたH.Tさんやメンテナンスのご依頼いただいたV.Gさんの手厚いサポートにより大変スムーズに作業を進めることが出来ました。最近話題のドジャースタジアム近くの日系ホテルからタクシーで15分程の距離をH.Tさんと共に10日間程行き来した際の街並みも今となっては大変懐かしく思い起こされます。

さて通常の86型アンプに使用されているコンデンサーは最初期型AEROVOX製電解コンデンサーですが、WE最初期型アンプなどに使用されていたピッチペーパー型に比較すれば格段に耐久性が上がってはいるものの時折容量抜けを起こします。特にブロックコンの耐圧の低いカソード側の不良が多いように思います。今回の修理でも全てのカソード用パスコンを良否に関らず交換しました。その他にこのアンプで気をつけなければならないのはインターステージ264Cの1次巻線の断線です。203Aカップリングコンデンサーは21CB型とは比較にならないほど絶縁が悪化しにくいオイルペーパーコンですが、カソード側でDCをカットしているパラレルフィード回路ではプレート電圧によって電蝕を起こし易いため稀に断線という憂き目に遭うことが有ります。フォトセル用アンプのインターステージトランスとしては珍しいことでは有りませんが、二次インピーダンスを高く取る必要から超極細線を使用せざるを得ないという事も断線し易い要因の一つになっています。内部抵抗の高いひ弱な262Aでドライブしなければならない300Bppというバイアスの深い球との構成を考えれば自ずとこのような回路構成にならざるを得ないということでしょうが、内部抵抗が低く直線性の良い電圧増幅管がまだ開発されていなかったという事もひ弱な262型電圧増幅管を使用せざるを得ない要因のひとつになっていたのではないかと推測出来ますが、同一真空管を採用する理由のひとつにはアフターサービスのし易さに繋がるという単純な理由も有ったのではないかと思います。

91アンプの方は電源回路や各増幅段のデカップリング回路が必要以上に厳重な構成になっていますが、業務用拡声装置として電解コンデンサーの耐圧に対する不安やプレートインピーダンスの高い2段電圧増幅段の安定性の確保に重点を置いた結果なのでしょう。真空管以外に壊れるところなど殆ど無いといっても良いくらい簡素な増幅回路ですので、電解コンデンサーの容量抜けやリークを気にするだけで十分ではないかと思います。しかしながら、直熱管の弱点でもあるグリッド電流の流れやすさが球の寿命に大きく影響するという観点からは、如何に簡易型移動用アンプで球が豊富だった時代とはいえもう少し配慮の余地が有ったのではないかと思います。バイアスの深いグリッドにより大きな信号を入力すためにはグリッドインピーダンスを高く取る必要が有りますが、それがグリッド電流の流れやすい直熱管の致命傷となることを踏まえれば、やはりそこはシングルアンプとはいえ86アンプのようなインターステージドライブもしくはグリッドチョーク回路などの対策が不可欠だったのではないかと思います。

内部抵抗の高いひ弱な電圧増幅管+グリッド電流の流れやすい直熱管シングルという欠点の多いアンプでは有りますが、可搬型としてこれほどコンパクトでそこそこのパワーを持ったアンプがそうざらにあるわけでもないという理由も含めて一部のビンテージオーディオ愛好家から珍重されているのかもしれませんが、強いていえば3結2段増幅インターステージトランスドライブにでも変更すればもう少しマトモなアンプになりそうです。とはいうものの310Aという電話回線用の高インピーダンス管の音の粗さには閉口します。いずれにしても、この手の古典的業務用アンプを現代のハイフィディリティー再生装置に流用するというビンテージオーディオ愛好家の常套手段がそれ程的を得たものでも無かったということを如実に表したアンプともいえそうです。

Back to top